[et_pb_section admin_label=»section»][et_pb_row admin_label=»row»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Texto» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

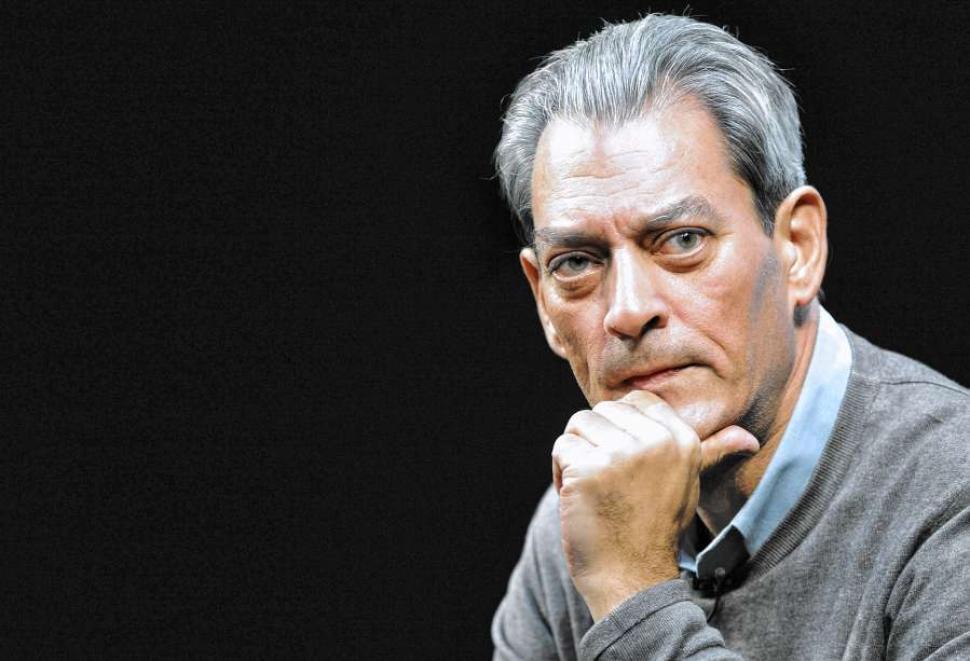

La editorial Seix Barral comparte con nuestros lectores un fragmento de esta nueva obra del autor estadounidense que tras siete años de ausencia regresa a la ficción

[/et_pb_text][et_pb_image admin_label=»Imagen» src=»http://testnoticias.canal22.org.mx/wp-content/uploads/2017/09/s5-17.jpg» show_in_lightbox=»off» url_new_window=»off» use_overlay=»off» animation=»left» sticky=»off» align=»center» force_fullwidth=»off» always_center_on_mobile=»on» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid» /][et_pb_text admin_label=»Texto» background_layout=»light» text_orientation=»left» text_font=»Georgia||||» text_font_size=»16″ text_text_color=»#000000″ text_line_height=»1.6em» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

1.1

Su madre se llamaba Rose, y cuando fuera lo bastante mayor para atarse los zapatos y dejar de hacerse pis en la cama, pensaba casarse con ella. Ferguson sabía que Rose ya estaba casada con su padre, pero su padre era viejo y no tardaría mucho en morirse. Una vez que pasara eso, Ferguson se casaría con su madre, cuyo marido a partir de entonces se llamaría Archie, no Stanley. Se pondría triste cuando su padre muriese, pero no mucho, no lo suficiente como para derramar lágrimas. Llorar era de niños pequeños, y él ya no era pequeño. Había momentos en que aún se le saltaban las lágrimas, claro está, pero sólo cuando se caía y se hacía daño, y hacerse daño no contaba.

Las mejores cosas del mundo eran el helado de vainilla y saltar en la cama de sus padres. Las peores, el dolor de estómago y la fiebre.

Ya sabía que los caramelos de bola eran peligrosos. Por mucho que le gustaran, comprendía que no debía metérselos en la boca. Se resbalaban mucho, y no podía evitar tragárselos, y como eran demasiado grandes para llegar hasta abajo, se le quedaban en la garganta y se le hacía difícil respirar. Jamás olvidaría lo mal que se sintió el día en que empezó a ahogarse, pero entonces su madre irrumpió en la habitación, lo levantó del suelo, lo volvió boca abajo y, sujetándolo por los pies con una mano, empezó a darle golpes en la espalda con la otra hasta que la bola le salió de la boca y cayó resonando al suelo. Su madre le dijo: Se acabaron los caramelos de bola, Archie. Son muy peligrosos. Después, le pidió que la ayudara a llevar a la cocina el cuenco de caramelos, y se turnaron tirando una por una a la basura las bolas rojas, amarillas y verdes. Entonces su madre dijo: Adiós, caramelos de bola. Qué palabra tan graciosa: adiós.

Eso ocurrió en Newark, en los lejanos días en que vivían en el departamento del tercer piso. Ahora vivían en una casa, en un sitio llamado Montclair. La casa era más grande, pero en realidad ya no lograba recordar mucho del departamento. Salvo las bolas de caramelo. Salvo las persianas venecianas de su habitación, que resonaban siempre que la ventana estaba abierta. Salvo el día en que su madre plegó su cuna y durmió solo en una cama por primera vez.

Su padre se marchaba de casa por la mañana temprano, con frecuencia antes de que él se despertara. Unas veces llegaba a casa a la hora de cenar, y otras no había llegado cuando acostaban a Ferguson. Su padre trabajaba. Eso era lo que hacían los hombres. Todos los días salían de casa para ir a trabajar, y como trabajaban, ganaban dinero, y como ganaban dinero, podían comprar cosas para sus mujeres e hijos. Así fue como se lo explicó su madre una mañana mientras él veía cómo se alejaba el coche azul de su padre. Parecía un buen plan, pensó Ferguson, pero aquello del dinero resultaba algo confuso. El dinero era pequeño y sucio, ¿y cómo podían aquellos asquerosos trocitos de papel conseguir algo tan grande como un coche o una casa?

Sus padres tenían dos coches, un DeSoto azul su padre y un Chevrolet verde su madre, pero Ferguson tenía treinta y seis, y en los días oscuros, cuando llovía mucho para salir afuera, los sacaba de la caja y colocaba en fila su flota en miniatura en el suelo de la sala. Había coches de dos y de cuatro puertas, descapotables, coches de policía y ambulancias, camiones de la basura, taxis y autobuses, coches de bomberos y camiones de volteo, vagonetas de reparto y rancheras, Fords y Chryslers, Pontiacs y Studebakers, Buicks y Nash Ramblers, todos distintos, ni uno remotamente parecido a otro, y siempre que Ferguson se disponía a empujar alguno por el suelo, se agachaba y miraba dentro, al asiento vacío del conductor, y como para circular todo coche necesitaba un conductor, se imaginaba que sentado al volante iba él, una persona diminuta, un hombre tan pequeño que no abultaba más que la última falange de su pulgar.

Su madre fumaba cigarrillos pero su padre no fumaba nada, ni siquiera puros o en pipa. Old Gold. Qué bien sonaba ese nombre, pensaba Ferguson, y cuánto se rio cuando su madre le hizo anillos de humo. A veces su padre le decía a ella: Fumas demasiado, Rose, y su madre asentía con la cabeza y estaba de acuerdo con él, pero seguía fumando igual que antes. Cuando su madre y él subían al coche verde para hacer mandados, iban a comer a un pequeño restaurante llamado Al’s Diner, y en cuanto él se acababa su licuado de chocolate y su sándwich caliente de queso, su madre le daba una moneda de veinticinco centavos y le encargaba que le sacara un paquete de Old Gold de la máquina de tabaco. Con la moneda que le había dado se sentía como una persona mayor, cosa que era la mejor sensación del mundo, y allá que se dirigía con paso firme, al fondo del restaurante donde estaba la máquina, pegada a la pared entre los dos lavabos. Una vez allí, se ponía de puntitas para introducir la moneda en la ranura, accionaba el tirador debajo del apilado montón de Old Gold, y escuchaba el sonido del paquete mientras caía por el interior de la voluminosa máquina hasta aterrizar en el plateado canalón que corría bajo los jaladores. En aquellos tiempos los cigarrillos no costaban veinticinco, sino veintitrés centavos, y cada paquete venía con dos centavos de cobre de reciente sello metidos en el envoltorio de celofán. Su madre siempre le dejaba quedarse con los dos centavos, y mientras ella se fumaba el cigarrillo de después de comer y se terminaba el café, él los tenía en la palma de la mano y observaba el perfil grabado del hombre que aparecía en la cara de las dos monedas. Abraham Lincoln. O, como a veces decía su madre: El honrado Abe.

Aparte de la pequeña familia de Ferguson y sus padres, había que contar con otras dos, la familia de su padre y la de su madre, los Ferguson de Nueva Jersey y los Adler de Nueva York, la gran familia de dos tías, dos tíos y cinco primos y la pequeña familia de sus abuelos y la tía Mildred, que a veces incluía a la tía abuela Pearl y a las primas ya mayores, las gemelas Betty y Charlotte. El tío Lew tenía un bigote fino y llevaba lentes con armazón metálico, el tío Arnold fumaba Camel y era pelirrojo, la tía Joan era bajita y rechoncha, la tía Millie, un poco más alta pero muy delgada, y las primas no solían hacerle caso porque era mucho más pequeño que ellas, a excepción de Francie, que a veces cuidaba de él cuando sus padres iban al cine o a una fiesta a casa de alguien. Francie era por mucho su persona preferida de la familia de Nueva Jersey. Le hacía preciosos y complicados dibujos de castillos y caballeros en sus armaduras, le dejaba comer tanto helado de vainilla como quisiera, le contaba chistes graciosos, y daba gusto verla de lo guapa que era, con su pelo largo que parecía castaño y rojizo a la vez. La tía Mildred también era guapa, pero tenía el pelo rubio, diferente del de su madre, que era castaño oscuro, y aunque su madre le repetía que Mildred era su hermana, a veces se le olvidaba porque no se parecían en nada. Llamaba Papa a su abuelo y Nana a su abuela. Papa fumaba Chesterfield y casi no tenía pelo. Nana era más bien gorda y se reía de forma muy interesante, como si tuviese pájaros atrapados en la garganta. Era mejor ir de visita al departamento de los Adler en Nueva York que a las casas de los Ferguson en Union y Maplewood, aunque sólo fuera por el trayecto del túnel Holland, que lo entusiasmaba, la curiosa sensación de ir por un tubo debajo del agua revestido de millones de azulejos idénticos, y cada vez que hacía aquel viaje subacuático, se maravillaba de lo bien ajustados que estaban los azulejos y se preguntaba cuántos hombres habrían hecho falta para culminar tan colosal tarea. El departamento era más pequeño que las casas de Nueva Jersey, pero tenía la ventaja de estar alto, en el sexto piso del edificio, y Ferguson nunca se cansaba de mirar por la ventana de la sala y observar el movimiento del tráfico en torno a Columbus Circle, y además, en Acción de Gracias, estaba la ventaja añadida de ver cómo pasaba el desfile anual enfrente de aquella ventana, con el globo gigantesco de Mickey Mouse casi dándole en plena cara. Otra cosa buena de ir a Nueva York era que cuando llegaba siempre tenía regalos, cajas de caramelos de su abuela, libros y discos de tía Mildred y toda clase de cosas especiales de su abuelo: aeroplanos de balsa, un juego llamado parchís (otra excelente palabra), barajas de cartas, trucos de magia, un sombrero rojo de vaquero y un par de revólveres en fundas de cuero de verdad. En las casas de Nueva Jersey no había tales obsequios, y por tanto Ferguson decidió que Nueva York era el sitio donde había que estar. Cuando le preguntó por qué no podían vivir todo el tiempo allí, su madre esbozó una gran sonrisa y contestó: Pregúntale a tu padre. Cuando le preguntó, su padre contestó: Pregúntale a tu madre. Por lo visto, había preguntas que no tenían respuesta.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Texto» background_layout=»light» text_orientation=»left» text_font=»Georgia||||» text_font_size=»16″ text_text_color=»#000000″ text_line_height=»1.6em» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

Él quería un hermano, preferiblemente un hermano mayor, pero como eso ya no era posible, se conformaría con uno más pequeño, y si no podía tener un hermano, se contentaría con una hermana, incluso con una hermana pequeña. Muchas veces se sentía solo sin nadie con quien jugar ni hablar, y la experiencia le había enseñado que todos los chicos tenían hermanos, y por lo que él sabía, él era la única excepción en el mundo de esa regla. Francie tenía a Jack y Ruth, Andrew y Alice se tenían el uno al otro, su amigo Bobby, un poco más abajo en la misma calle, tenía un hermano y dos hermanas, y hasta sus propios padres habían pasado la infancia en compañía de otros chicos, dos hermanos en el caso de su padre y una hermana en el de su madre, y no era justo que él fuese el único entre los miles de millones de personas que poblaban el mundo en tener que pasarse toda la vida solo. No tenía una idea clara de cómo se producían los niños, pero había aprendido lo suficiente para saber que empezaban en el cuerpo de la madre, y por tanto las madres eran un elemento esencial de la operación, lo que significaba que tendría que hablar con la suya para cambiar su condición de hijo único a hermano. A la mañana siguiente, sacó el tema pidiéndole bruscamente que por favor se pusiese a la tarea de hacer otro niño para él. Su madre permaneció en silencio durante unos segundos, se puso luego de rodillas, lo miró a los ojos y empezó a pasarle la mano por la cabeza. Aquello era raro, pensó, no se lo esperaba en absoluto, y durante unos instantes su madre se puso triste, tanto, que Ferguson lamentó enseguida haber planteado la cuestión. Oh, Archie, dijo ella. Pues claro que quieres un hermano, y me encantaría que lo tuvieras, pero me temo que se ha terminado lo de los niños porque ya no puedo tenerlos. Lo sentí por ti cuando el médico me lo dijo, pero luego pensé: A lo mejor no es tan malo, después de todo. ¿Sabes por qué? (Ferguson negó con la cabeza.) Porque quiero tanto a mi pequeño Archie, que ¿cómo podría querer a otro hijo cuando todo el amor de que soy capaz lo he puesto sólo en ti?

No se trataba de un problema temporal, comprendió entonces, sino eterno. Nada de hermanos, nunca, y como aquello le pareció una situación insostenible, Ferguson solucionó el punto muerto inventándose un hermano imaginario. Fue un acto de desesperación, tal vez, pero sin duda algo era mejor que nada, y aunque no pudiera tocar ni oler ese algo, ¿qué otra posibilidad tenía? Puso el nombre de John a su hermano recién nacido. Como las leyes de la realidad ya no eran de aplicación, John era mayor que él, cuatro años mayor, lo que significaba que era más alto y más listo que Ferguson, y a diferencia de Bobby George, que vivía en la misma calle, el gordito y grandulón Bobby, que respiraba por la boca porque siempre tenía la nariz taponada con acuosos mocos verdes, John sabía leer y escribir y era un campeón jugando al beisbol y al futbol americano. Ferguson procuraba no hablarle en voz alta cuando había gente alrededor, porque John era su secreto y no quería que nadie supiera de su existencia, ni sus padres siquiera. Se le escapó sólo una vez, pero todo fue para bien porque la metedura de pata ocurrió cuando por casualidad estaba con Francie. Aquella tarde había ido a cuidar de él, y cuando su prima salió al jardín y le oyó contar a John lo del caballo que quería para su próximo cumpleaños, le preguntó con quién estaba hablando. A Ferguson le gustaba tanto Francie que le contó la verdad. Pensó que iba a reírse de él, pero Francie se limitó a asentir con la cabeza, como expresando su apoyo a la idea de los hermanos imaginarios, de manera que Ferguson permitió que ella también hablara con John. Durante meses, cada vez que la veía, Francie lo saludaba primero a él con su voz normal y luego se agachaba, le acercaba los labios al oído y musitaba: Hola, John. Ferguson aún no había cumplido cinco años, pero ya entendía que el mundo se componía de dos reinos, el visible y el invisible, y que las cosas que no podían verse eran con frecuencia más reales que las que se veían.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Texto» background_layout=»light» text_orientation=»left» text_font=»Georgia||||» text_font_size=»16″ text_text_color=»#000000″ text_line_height=»1.6em» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

Dos de los mejores sitios para ir de visita eran la oficina de su abuelo en Nueva York y la tienda de su padre en Newark. La oficina estaba en la calle Cincuenta y siete Oeste, a sólo una cuadra de donde vivían sus abuelos, y lo mejor era que se encontraba en el undécimo piso, a mayor altura que el departamento, lo que hacía que mirar por aquella ventana fuese aún más interesante que hacerlo por la de la calle Cincuenta y ocho Oeste, porque con la mirada podía abarcar más distancia y observar muchos más edificios, por no hablar de la mayor parte de Central Park, y abajo, por la calle, los coches y los taxis eran tan pequeños que se parecían a los vehículos de juguete con los que jugaba en casa. Lo siguiente bueno de la oficina eran los enormes escritorios con las máquinas de escribir y calcular. El sonido de las máquinas de escribir a veces era como la música, sobre todo cuando se oía el timbre al final de cada línea, pero también le hacía pensar en un aguacero cayendo sobre el tejado de la casa de Montclair y en el ruido de piedrecitas lanzadas contra el cristal de una ventana. La secretaria de su abuelo era una mujer huesuda llamada Doris que tenía pelos negros en los brazos y olía a caramelos de menta, pero le gustaba que lo llamase Señor Ferguson y le dejara usar la máquina de escribir, que ella llamaba Sir Underwood, y ahora que estaba empezando a aprender las letras del alfabeto, tenía la satisfacción de llevar los dedos a las teclas de aquel pesado instrumento y escribir una línea de aes e íes griegas, por ejemplo, o bien, si Doris no estaba muy ocupada, pedirle que lo ayudara a teclear su nombre. La tienda de Newark era mucho más grande que la oficina de Nueva York, y tenía muchas más cosas, no sólo una máquina de escribir y tres calculadoras en la parte de atrás, sino una fila tras otra de pequeños chismes y grandes aparatos y en el segundo piso toda una zona dedicada a camas, mesas y sillas, innumerables cantidades de camas, mesas y sillas. Ferguson no debía tocar nada, pero cuando su padre y sus tíos no estaban presentes o le daban la espalda, de vez en cuando abría a escondidas la puerta de una nevera para aspirar el olor peculiar de su interior o se echaba en una cama para probar la elasticidad del colchón, e incluso cuando lo cachaban haciendo esas cosas, nadie se enojaba mucho, salvo a veces el tío Arnold, que le gruñía y decía bruscamente: Fuera la mano de la mercancía, nene. No le gustaba que le hablaran así, y menos aún que un sábado por la tarde su tío le diera una cachetada en el pescuezo que le escoció tanto que le hizo llorar, pero cuando por casualidad oyó que su madre decía a su padre que el tío Arnold era un imbécil, a Ferguson dejó ya de importarle. En cualquier caso, las camas y los refrigeradores nunca retuvieron mucho tiempo su atención, sobre todo cuando había televisores que mirar, los Philcos y Emersons recién salidos de fábrica que imperaban sobre los demás artículos expuestos: doce o quince modelos colocados uno junto a otro contra la pared a la izquierda de la entrada principal, todos ellos encendidos con el volumen quitado, y a Ferguson nada le gustaba más que cambiar de canal en los aparatos de manera que se viesen siete programas diferentes a la vez, qué delirante remolino de confusión se ponía en movimiento, con dibujos animados en la primera pantalla, un western en la segunda, una telenovela en la tercera, un oficio religioso en la cuarta, un anuncio publicitario en la quinta, un presentador en la sexta y un partido de futbol americano en la séptima. Ferguson iba corriendo de una pantalla a otra, giraba luego en círculo hasta casi marearse y se alejaba poco a poco de las pantallas sin dejar de dar vueltas de manera que, cuando se detenía, se encontraba en posición de verlas todas al mismo tiempo, y al observar tantas cosas distintas que ocurrían a la vez nunca dejaba de soltar una carcajada. Divertido, tanta gracia le hacía que su padre le dejaba hacerlo porque a él también le resultaba entretenido.

La mayoría de las veces, su padre no era nada gracioso. Trabajaba muchas horas durante seis días a la semana, miércoles y viernes los días más largos, cuando la tienda no cerraba hasta las nueve de la noche, y los domingos se levantaba a las diez o diez y media y por la tarde jugaba tenis. Su norma preferida era: Haz caso a tu madre. Su pregunta favorita era: ¿Te has portado bien? Ferguson intentaba portarse bien y hacer caso a su madre, aunque en ocasiones no estaba a la altura de la tarea y se le olvidaba hacer caso o portarse bien, pero la suerte de esos fallos era que su padre nunca parecía darse cuenta. Probablemente estaba demasiado ocupado para eso, ya que su madre rara vez lo castigaba, incluso cuando se le olvidaba ser bueno y obedecer, y como su padre jamás le gritaba como tía Millie gritaba a sus hijos y nunca le daba coscorrones como el tío Arnold a veces hacía con el primo Jack, Ferguson concluyó que su rama de la familia era la mejor, aunque fuese la menos numerosa. No obstante, había veces en que su padre le hacía reír, y como tales ocasiones eran pero que muy pocas, Ferguson se reía aún más de lo que se habría reído si se hubieran producido con mayor frecuencia. Una cosa divertida era que lo lanzara por el aire, y como su padre era muy fuerte y tenía unos músculos firmes y abultados, Ferguson volaba casi hasta el techo cuando estaban dentro de casa y aún más alto cuando salían al jardín, y ni una sola vez se le pasó por la cabeza que su padre lo dejaría caer, lo que significaba que se sentía lo bastante seguro como para abrir la boca tanto como podía y soltar estentóreas carcajadas que se esparcían por el aire. Otra cosa divertida era ver a su padre haciendo malabarismos con naranjas en la cocina, y la tercera cosa graciosa era escuchar cómo se echaba un pedo, no sólo porque los pedos tenían gracia por sí solos, sino porque cada vez que su padre soltaba uno en su presencia, decía: Vaya, ahí va Hoppy; refiriéndose a Hopalong Cassidy, el vaquero de la televisión que tanto gustaba a Ferguson. La razón de que su padre dijera eso después de pedorrearse era uno de los grandes misterios del mundo, pero a Ferguson le encantaba de todos modos, y siempre se reía cuando su padre decía esas palabras. Qué idea tan rara e interesante: convertir un pedo en un vaquero llamado Hopalong Cassidy.

No mucho después del quinto cumpleaños de Ferguson, su tía Mildred se casó con Henry Ross, un hombre alto y algo calvo que era profesor de universidad, igual que Mildred, que cuatro años antes había terminado sus estudios de Literatura Inglesa y daba clase en una universidad llamada Vassar. El nuevo tío de Ferguson fumaba Pall Mall (Extraordinarios; y son suaves) y parecía muy nervioso, porque fumaba más cigarrillos en una tarde que su madre en todo el día, pero lo que más intrigaba a Ferguson del marido de Mildred era que hablaba muy deprisa y utilizaba palabras tan largas y complicadas que sólo llegaba a entenderse una pequeña parte de lo que decía. Sin embargo, a Ferguson le parecía un individuo afectuoso, con una agradable resonancia en la risa y un brillante destello en los ojos, y era evidente que su madre estaba contenta con la elección de Mildred, porque nunca se refería al tío Henry sin utilizar la palabra inteligente y repetidas veces dijo que le recordaba a alguien llamado Rex Harrison. Ferguson confiaba en que su tía y su tío se pusieran manos a la obra en la cuestión de los niños y rápidamente le proporcionaran un primito. Con los hermanos imaginarios no se adelantaba mucho, al fin y al cabo, y un primo Adler quizá pudiera convertirse en algo parecido a un medio hermano o, si no había más remedio, media hermana. Durante varios meses esperó el anuncio, todas las mañanas pensando que al entrar en su habitación su madre le diría que la tía Mildred iba a tener un niño, pero entonces pasó algo, un desastre imprevisto que trastornó todos los planes de Ferguson, tan cuidadosamente elaborados. Sus tíos se trasladaban a Berkeley, California. Iban a dar clase y a vivir allí y no volverían nunca, lo que significaba que, aun cuando le fabricaran un primo, nunca podría convertirse en medio hermano, porque tanto los hermanos como los medio hermanos tenían que vivir cerca, preferiblemente en la propia casa. Cuando su madre sacó un mapa de Estados Unidos y le enseñó dónde estaba California, se llevó tal decepción que dio un puñetazo sobre Ohio, Kansas, Utah y demás estados que mediaban entre Nueva Jersey y el océano Pacífico. Casi cinco mil kilómetros. Una distancia imposible, tan lejos que bien podría estar en otro país, en otro mundo.

Era uno de los recuerdos más vívidos que guardaba de su infancia: el trayecto al aeropuerto en el Chevrolet verde con su madre y tía Mildred el día en que ésta se marchó a California. El tío Henry había tomado el avión dos semanas antes, así que en el coche sólo llevaban a la tía Mildred en aquel bochornoso día de mediados de agosto, con Ferguson en el asiento trasero vestido con shorts, el cuero cabelludo húmedo de sudor y las piernas desnudas pegándose al asiento de imitación piel, y aunque era la primera vez que iba a un aeropuerto, la primera vez que veía aviones de cerca y podía deleitarse con la inmensidad y belleza de aquellas máquinas, la mañana se le quedó grabada por las dos mujeres, su madre y su tía, una morena y otra rubia, una con cabello largo y otra con pelo corto, tan distintas las dos que había que fijarse bien en sus facciones para comprender que tenían los mismos padres, su madre tan cariñosa y simpática, siempre acariciándote y abrazándote, y Mildred tan comedida y reservada que rara vez tocaba a alguien, y sin embargo allí estaban las dos juntas frente a la puerta de embarque del vuelo de la Pan Am a San Francisco, y cuando anunciaron por megafonía el número de vuelo y llegó el momento de despedirse, de pronto, como a una señal oculta y establecida de antemano, las dos rompieron a llorar, con lágrimas que les caían en cascada de los ojos al suelo, y entonces se estrecharon mutuamente entre los brazos y así permanecieron un rato, sollozando y abrazándose al mismo tiempo. Su madre nunca había llorado delante de él, y hasta que la vio con sus propios ojos, ni siquiera se había imaginado que Mildred fuese capaz de llorar, pero vertían lágrimas delante de él mientras se despedían, comprendiendo las dos que podían pasar meses o años antes de que volvieran a verse, y Ferguson lo observaba todo desde la escasa altura que le proporcionaba su cuerpo…

Fragmento del libro 4 3 2 1 (Seix Barral), © 2017, Paul Auster. © 2017, Benito Gómez Ibáñez, por la traducción. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]