Esta novela que documenta las cotidianas y minúsculas catástrofes que una ausencia irreparable ocasiona al interior de una familia cuando uno de sus miembros se transforma en un desconocido

UNO

Desde un avión nocturno, el arribo a una ciudad se adivina por las luces, las mínimas luces que se multiplican hasta formar un solo brillo. El destino se aproxima. Rostros de alivio, alegría, cansancio, indiferencia, ¿qué más se siente al llegar a una ciudad? Incertidumbre. Eso, supongo, es lo que hay en el rostro de mi hermana.

Imagino que toma la mano de Sayyib. Imagino que apunta y le explica lo que hay más allá del vidrio: ése es el estadio, aquel el centro comercial, ésa la zona industrial. Éste es un viaje importante: ella vuelve al origen, él viene a conocerlo. Cuando el avión comienza a descender se toman de la mano, cierran los ojos y murmuran la misma oración, una y otra vez, las mismas pausas, los mismos sonidos,el mismo movimiento en sus labios.

Así, así lo imagino.

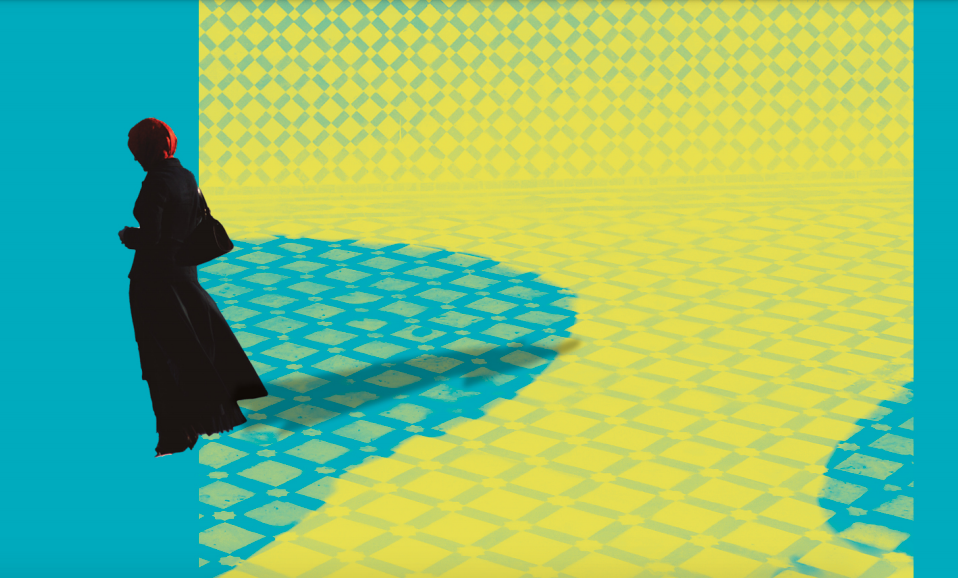

Mi mente entonces reconstruye el aeropuerto. Ahí están mis padres, Isela y David, esperando ese avión, esperando a su hija mayor. La buscan en cada una de las personas alrededor. ¿Ya bajó?, ¿La ves tú?, ¿Nos pasó de largo? Su hija está frente a ellos y no la reconocen. Ver sin ver. ¿Cuánto tiempo y cuánta vida tiene que transcurrir para que los padres no reconozcan a sus hijos? Hace más de cinco años se fue con jeans, camiseta y chaqueta de piel. No, no puede ser ella, ella la del rostro tímido que se asoma desde una tela interminable; ella, la de la cabeza cubierta. No puede ser, ¿o sí?

Mi hermana se acerca, soy yo, soy yo, repite para que le crean. La abrazan como a una desconocida. No le dicen qué sienten al verla así. No caben las escenas, sonríen con propiedad. Ella dice les presento a Sayyib. Tratan de estrecharle la mano pero él ofrece un abrazo a cada uno: Baba, le dice a él, Anne a ella. Mi hermana les explica que eso significa padre y madre, pero también significan suegro y suegra, ¿no es maravilloso que en nuestro idiomase usen las mismas palabras para los dos? Mamá finge que no le molesta que ese hombre los llame padre y madre. Papá sólo piensa en esa última frase: nuestro idioma.

Imagino lo largo que debe haber sido el camino al estacionamiento. Veo a mis padres incómodos ante las miradas de la gente; los veo fingir, hacer como si no, como si al lado de ellos no estuviera una mujer cubierta de pies a cabeza. Vestida como esas mujeres que salen en documentales o películas extranjeras. Y es que ellos mismos no pueden dejar de mirarla. Es tan otra. Meten el malestar, la curiosidad o lo que sea que sienten a la cajuela, justo al lado de las maletas.

Éste es el estudio. En él habitan un sofá cama, tres lámparas, dos escritorios, un par de archiveros y varios libreros. Papá mandó hacer este espacio para que sus hijos leyéramos e hiciéramos tareas ahí. Mamá lo decoró. Con los años, este lugar se convirtió en el archivo familiar: cajones con boletas de calificaciones, actas de nacimiento, diplomas. Sobre las paredes: fotos, diplomas, dibujos, recuerdos de otro tiempo en crayola.

En una de las paredes cuelga un marco con cuatro documentos sellados por el mismo Hospital. Cada uno de ellos anuncia el nacimiento de todos nosotros. El primero dice: me llamo Patricia, nací el 21 de junio, pesé 3 kilos y medí 47 centímetros. Mi hermana Aisha antes se llamaba Patricia. Aisha era antes una simple y sencilla Patricia.

En un estante hay una hilera de fotos de bodas y bautizos. La misma iglesia. Este recorrido fotográfico inicia con una foto de bodas, le siguen bautizos y después fotos de viajes, paseos, reuniones. Me gustan especialmente los retratos de mis hermanos Edgar y Sergio, cuando los vestían iguales y nadie sabía quién era quién. Las fotos de mi hermana comienzan en blanco y negro y se van convirtiendo en coloridas imágenes con el paso del tiempo.

Muchas de estas fotos van a desaparecer a manos de Patricia, o más bien, a manos de Aisha. Y la habitación se sentirá vacía. Es aquí donde, muchos años después, yo comenzaré a buscar a mi hermana, en los estantes, en los cajones, en lo poco que ella dejó a su paso. Pero en este momento no lo sé, en este momento el estudio sólo es el lugar en el que duermo mientras mi hermana y su nuevo esposo ocupan mi habitación.

Me llamo Sylvia. Soy la menor de cuatro hermanos. Mi hermana nació en 1958. Mis dos hermanos nacieron en 1962. Yo nací en 1973. Hay una gran diferencia entre ellos y yo. Mi hermana aprendió a manejar cuando yo apenas dejaba el triciclo. Crecí viéndola irse. Yo era la nena en casa mientras ella pasaba de la secundaria a la prepa. Ella exploraba la ciudad y sus cafés y sus bares. Yo no pasaba de la cuadra de la casa. Hasta que un día se fue. Mi hermana se fue. Yo me quedé. Todos los demás nos quedamos, mamá, papá, mis hermanos. Todos nos quedamos sin ella.

Aun ahora que ha regresado, estamos sin ella. Tan sin ella.

No puedo quitarle la vista de encima. Ella habla en voz baja, largos espacios entre cada palabra, entre cada frase. ¿Por qué hablas así?, le pregunta con desenfado Edgar. Ella no contesta. Sergio entonces le pregunta qué música nueva trae, qué libros. Ella responde que nada. No más música. No más libros.¿Ni Peter Gabriel ni los Stones, ni Banville, ni Kundera, nada? Nada, dice ella. Su voz es como de luto.

La última vez que estuvimos los cuatro en una habitación ella tenía veintiuno y un futuro por delante, mis hermanos tenían dieciocho y un futuro por delante, yo tenía siete y no pensaba ni en futuro ni en delante. Sólo veía a mi hermana y trataba de entender por qué se cubría la cabeza, porqué tenía otro nombre, por qué, por qué.

¿Tienen alguna otra pregunta?, dice. Con esa voz que, justamente, da fin a las preguntas. Yo estoy apunto de decir sí, de preguntarle por qué cambió, por qué se viste así, cómo le hace para ponerse eso en el cabello, tienes que usarlo a diario, por qué ya no tienes vellos en los brazos, en la cara, ¿tampoco en las piernas? ¿Es cierto que él se puede casar con otras mujeres? ¿Es cierto que…

Mi hermana se va con su esposo a deshacer las maletas. Nosotros nos quedamos así, deshechos. Ajenos.

Estamos en la mesa del comedor, el mismo donde celebramos cumpleaños, Navidades, tantas fiestas de fin de año. Sentados del lado derecho estamos mis hermanos y yo, mis papás, cada uno en una cabecera. Del lado izquierdo están mi hermana y Sayyib. Hay comida, platos, vasos. Una comida familiar cualquiera. Todos se sirven de esto, de aquello. Mi hermana es quien sirve a Sayyib, sólo un poco de esto, nada de aquello.

Alguien rompe el silencio y pide: Paty, platícanos de la vida allá. Ella, sin mirar a papá, sin mirara mamá, nos dice que ya les dijo que no se llama Paty, que ese nombre ya no existe… Sayyib eligió uno para mí, un nombre especial. Mi nombre es Aisha y tiene una historia hermosa. Aisha era…¿Cómo se pronuncia eso?, pregunta Sergio. Ella lo repite. Nos hace practicarlo una y otra vez como si fuéramos alumnos aprendiendo vocales y consonantes. Lo memorizamos. Ninguno de nosotros lo usará. Yo sí, yo escribiré de él, pero eso aún no lo sé. Mis hermanos le dirán oye; papá y mamá dirán hija. Yo, desde entonces, la llamo hermana. ¿Qué están arrancándote cuando te arrancan el nombre?

Yo te puse Patricia, dice papá. Sayyib murmura algo, mi hermana asiente. Seguimos comiendo en falsa normalidad. Mamá pregunta: ¿ya probaron el puré? Yo pienso en lo raro que es ver a mi hermana así.

La comida se extiende porque resulta necesario traducir para uno y otros. La más mínima pregunta, el más corto comentario pasa por dos idiomas. Uno de mis hermanos sugiere: sería bueno que tu marido viniera con subtítulos. Mi otro hermano ríe y dibuja un cuadro imaginario bajo el cuello de Sayyib. El chiste, una vez traducido, no es gracioso, no para Sayyib. Nada es gracioso para Sayyib. Viene a soportarnos, casi a someternos.

Mi hermana y su marido tienen miles de requisitos. Que se cubran las ventanas, que por favor no comamos esto, que no bebamos aquello, no frente a ellos, que quitemos los cuadros, que saquemos las fotos, que no se pueden recibir visitas… La respuesta al ¿por qué? siempre se repite: porque es inapropiado.

Nuestra vida es inapropiada. Se erige entonces un nuevo sistema:

Mamá: sí a todo.

Papá: silencios.

La casa no es la misma porque mi hermana no es la misma. Y la familia no es la misma.

Mi hermana pide que compremos unas gallinas para desangrarlas en el patio y que ellos puedan comer carne. Dice gallinas como si dijera jamón de pavo. Como si fuera algo que uno compra todos los días como si nada. En el patio hacemos pequeñas fiestas, sembramos plantas, tendemos la ropa, nos acostamos panza arriba a ver las nubes pero nunca, nunca, hemos matado gallinas.

Papá: nosotros ni sabemos matar gallinas.

Mamá: pero aprenderemos.

Mis hermanos: ¡zafo!

Mi hermana se cambió nombre, religión, mi hermana lo cambió todo. Mi hermana, además, reclama todo:

Hermana a mamá: nunca nos alimentaste espiritualmente.

Hermana a papá: por ti hemos crecido en el pecado.

Hermana a todos: dejen de llamarme Patricia.

Mi nombre es Aisha, Aisha.

Mi hermana clava palabras como quien agujas.

Afuera se desangra una gallina, adentro una familia. ¿De qué otra manera explicarlo?

Mi hermana también abandonó su idioma. Ella y Sayyib hablan en turco entre ellos, a veces, sólo aveces se hablan en inglés. Mi hermana al principio traduce cualquier conversación entre él y nosotros. Yo también hablo inglés. Sayyib piensa que debes practicar tu inglés, así que tú nos traducirás de ahora en adelante.

Me convierto en intérprete de la familia a pesar de ser sólo una niña. Un día, por ejemplo, por hacer conversación o para entender quién es él exactamente, mamá me hace que le pregunte por su familia. Entonces, mientras él contesta, tengo que retener en mi mente nombres, oficios, profesiones y aficiones de sus padres, de sus hermanos. Luego continúa con la familia extendida y a la mitad de esa larga estela de tíos, tías, primos, tengo que detenerlo otra vez y traducirle a mi mamá, explicarle quiénes viven cerca de su familia nuclear y porqué, quiénes viven lejos y en dónde, quiénes son los que han muerto ya y de qué. Mi labor de intérprete es demasiado complicada, a una sola pregunta vienen respuestas largas que hacen curvas y frenan de pronto.

Él se burla de mi acento, dice que es de adolescente californiana. No entiendo el chiste. Tienes que deshacerte pronto de ese acento, me dice, es absurdo. Espero que mi hermana lo regañe, le ponga un alto, como hacía antes cuando mis hermanos me decían piernas de grillo, chapulín, itsy-bitsy araña, nomás para hacerme llorar. Pero no, nada.

Todos los días tengo que estar con ellos, ir y venir con ellos, subir y bajar con ellos. Estar, estar, estar. Todo-con-ellos, compras, trámites, paseos y cualquier otra cosa que se les ocurra. Mi hermana tiene prohibido hablar con hombres y, por más que pregunto, no me explica por qué, sólo dice que es así, que no puede y ya, que no voy a entenderlo. Tiene la voz pero nada más, mi hermana obedece a su esposo y al silencio porque así lo dicta esa religión que nadie en casa entiende. Pienso en religiones, en hombres como Sayyib, en dioses y en profetas, y pienso si no es que todos se aliaron contra mi hermana. Pero yo soy asistente e intérprete; me toca hacer las preguntas y entregar las respuestas. Me vuelvo su propiedad. Es incómodo llegar a oficinas, consultorios o bancos con un hombre que parece que nació de mal humor y una mujer cubierta toda.

La gente nos mira, bueno, los miran a ellos, pero soy yo la que se siente avergonzada.

Los vecinos la observan extrañados en sus pocas entradas o salidas de la casa. Hablan de ella, dicen ¡qué locura adoptar esa religión! Qué difícil debe ser para su mamá. Si fue ella quien le dio rienda suelta. Si se tratara de mi hija yo…

Por supuesto, cuando se topan a mamá por las mañanas, mientras saca la basura, le dicen: qué feliz debes estar con Patricia aquí, después de tantos años. Ella contesta que sí, que muy contenta, que su yerno es formidable. Que gracias, que les dará sus saludos.

Mamá no les dirá que esta visita sólo ha traído dolores de cabeza, eso por decir poco. No les dirá que ha perdido el mandato de su cocina. Tampoco les platicará que en su patio se desangran gallinas, que tiene el congelador lleno del cordero que compraron vivo y que filetearon en una granja. No les dirá que ha tenido que guardar todas las fotografías familiares y que no puede, en definitiva, recibir visitas de ningún tipo. Mamá sólo saca la basura de la casa. La basura de la familia.

A las seis de la mañana, mientras me preparo para irme a la escuela, mi hermana se levanta, me acompaña a desayunar. Estoy desenredándome el cabello, ella toma el cepillo y termina haciéndolo por mí. Como antes. Pasa el cepillo y luego su mano, el cepillo y su mano. Su mano. Es una caricia. Tomo valor y le pregunto por qué cubre el suyo. Su explicación es larga y bella, es casi una historia de amor. Le pido que me lo muestre, un poquito nada más. Un mechón y ya. Sonríe y me dice: otro día.

Ese día, en la escuela, platico con mi maestra de sociales, que es mi confidente desde que mi hermana llegó. Ella dice que en realidad las musulmanas sí pueden mostrarse el cabello, al menos entre mujeres. ¿Y por qué mi hermana no?, le pregunto. Eso sólo puede contestarlo ella.

Paso el día en la escuela queriendo estar en casa. Quiero llegar y decirle lo que la maestra me dijo, que por favor por favor por favor me muestre su cabello porque como soy mujer yo sí lo puedo ver. Quiero que me diga cómo hace para ponerse eso en la cabeza. Que me lo ponga, sí, quiero que me lo ponga.

Pero cuando llego a casa mamá me dice que se han ido. ¿Cómo así? ¿Por qué no me lo dijo en la mañana? Corro al cuarto para ver si es en serio, pero sus cosas están ahí. ¿A dónde fueron? Mi mamá mientras abre las ventanas de par en par me dice: se fueron a Arizona, Sayibb tiene entrevistas de trabajo y ojalá se tarden mucho. Un sol radiante entra en la casa. Me doy cuenta entonces que llevábamos semanas a oscuras.

Agradecemos a Literatura Random House por compartirnos este fragmento.