Cuentos que dan voz a aquellos que han sido marginalizados y condenados a vivir entre las sombras de la locura; personajes vencidos por la vida misma

Lola Ancira

LA MUERTE NIÑA

Fue en el mercado de los domingos donde la viuda Rosa se enteró del prodigio antinatural que Eugenio Frey estaba ofreciendo a los clientes de su droguería: duplicar el aroma de cualquier ser amado que hubiera perdido la vida o, como el padre Santiago repetía en las misas, «capturar en pequeños frascos oscuros un poco del alma de quienes debían encontrar reposo». Estaba dispuesta a pagar con los cubiertos de plata o algunas de las joyas que aún conservaba para poder percibir de nuevo el aroma de José Luis, consciente de que Dios la castigaría por intentar traer de vuelta lo que él decidió llevarse. Pero, de momento, había gastos más apremiantes. Al contrario de lo que solían decirle, el dolor y la nostalgia por el que fuera su marido crecían más entre las altas paredes y los vitrales aderezados de incienso de la iglesia en la que pasaba la mayor parte del día en luto eterno. El oscuro lino de sus vestidos hacía juego con los tocados o sombreros con adornos de plumas, velos de tul, encajes o mallas en tonos azabaches. La pérdida convirtió a Josefina, su única hija, en una puberta callada y cohibida. Heredó el mismo rostro de él, aunque los rasgos eran más delicados y su piel oscura. Desde pequeña, su madre y las mujeres que influyeron en su educación se encargaron de repetirle que lo primero que debían hacer al notar la menarca era buscarle un marido que la embarazara para así asegurar su sustento. A dicha instrucción se había añadido la de conseguir un hogar para llevarse a su madre, quien se encargaba de que no se perdiera las lecciones de bordado y tejido que le daba una criada. Para Rosa, Josefina era una contradicción: un obstáculo para rehacer su propia vida y su única salvación en ese momento. Sin ella, los Tardan no tendrían motivos para mantenerla. Quien se había encargado de la crianza era el padre, hacia quien la niña desarrolló un vínculo tan fuerte que a Rosa le resultaba imposible ocultar los celos. Josefina aprendió a esconderse del rechazo y la ira maternos colocando el rostro en el suave bombín de pelo de conejo que su padre ponía sobre la mesa del comedor para que ella lo pudiera agarrar sin problema, sabiendo que debía «cuidarlo como a un animalito vivo», frase que él le decía mirándola a los ojos mientras lo acariciaba con delicadeza.

Si bien ambas recibieron un trato cordial de los Tardan cuando José Luis vivía, en el primer aniversario luctuoso de éste a Rosa no le quedaban muchas cosas valiosas por empeñar y fueron expulsadas del primer piso de Casa Borda, en Madero. Pidieron asilo en la casona del linaje de ascendencia francesa y española, que rechazaba con cierto decoro a quienes ostentaban sangre y rasgos mexicanos.

Doña Margarita, obligada por la viudez a coronarse como cabeza de familia desde hacía más de ocho años, las alojó en una habitación amplia, pues temía un castigo divino o la ira de su difunto primogénito si las desahuciaba.

Rosa hablaba lo imprescindible y se abstraía en la religión, mientras que a Josefina le encantaba pasar largas horas en la inmensa cocina donde el fogón nunca se apagaba. Los olores del caldo de pollo, de tortillas recién hechas, especias, mole, chocolate caliente y pan dulce recién horneado eran sus preferidos. Se refugiaba en un mundo cálido de aromas que la cobijaban; jugaba a ser ciega y depender sólo de su olfato para adivinar qué estaban preparando las cocineras. Aunque Rosa, que nunca fue buena cocinando, le había dicho que a través de la comida se transmitía el amor, para ella éste se encontraba en los aromas. De cuando en cuando aún recordaba percibir el olor de su padre cuando él estaba por llegar, ése que pasaba horas memorizando al fijar la nariz al cuello perfumado de sus camisas y sacos, aunque su esencia natural se conservaba mejor en el bombín negro de pelo de conejo con bandana de piel y una cinta de grogrén en el mismo tono que él cuidaba con atención.

Una madrugada particularmente fría en la que los nubarrones ocultaban la luz del amanecer, estaba en la cocina cuando el olor del atole de pinole con canela le recordó el tacto suave del pelo fino y brilloso, y pensó en lo agradable que sería tener su propio bombín. Se preguntó qué habría pasado con el de su padre.

—Narcisa, ¿cuándo te toca preparar conejo enchilado?

—Esta semana hay dos días de lechón, tres de pato y dos de res. Yo creo que dentro de quince días, niña.

—¿Me guardas la piel de uno negro ya que te los traigan?

—Ay, niña, qué cosas dices. A mí la patrona me los entrega ya muertos y despellejados. Le han de salir más baratos así.

José Luis Tardan desarrolló un talento nato para la elaboración de sombreros en la Casa Chica —taller que formaba parte de la Casa Grande, vivienda estilo virreinal que compró su padre— desde los trece hasta poco antes de cumplir los treinta años. Pereció tras sufrir los mismos síntomas que acabaron con su progenitor: don Carlos agonizó por semanas a causa de repetidos cuadros de diarrea que contribuyeron, junto con su exigua alimentación, a que perdiera casi la mitad de su peso. Postrado en la cama sufría temblores constantes, se rehusaba a comer o tomar potingues y remedios caseros y rechazaba con vehemencia cualquier tipo de ayuda. Lo único que quería era volver a su taller, y no dejaba de repetir medidas absurdas, apellidos inventados y fechas de entregas inexistentes. Apenas dormía y, en los intervalos en los que estaba más sosegado, comenzó a desconocer a su esposa e hijos. Las características de su debacle llevaron a los especialistas a diagnósticos de demencia. Su primer vástago falleció siete años después exhibiendo las mismas características en una agonía de dos semanas. Desde entonces surgió el rumor de que en la sangre de la estirpe de sombrereros germinaba en terreno fértil la vesania.

Ni don Carlos ni José Luis fueron testigos del gran éxito que la frase «De Sonora a Yucatán se usan sombreros Tardan», del poeta Salvador Novo, tuvo décadas después tras ser emitida por radio en la Xew, ni del descu- brimiento de su afección real: el eretismo mercurial o la intoxicación crónica por mercurio, ese líquido maleable, tan enigmático como mortal y necesario para las labores de la profesión.

A inicios de siglo, la muerte de los líderes del negocio fundado en 1865 provocó que el otro varón, involucrado sólo en aspectos administrativos, se estableciera en Veracruz con su familia para atender mejor los negocios del puerto, mas volvía por largos periodos.

Cuando estaba en la ciudad, en raras ocasiones dejaba que su sobrina Josefina lo acompañara al andador de la calle Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional, donde estaba la tienda. Cuando esto sucedía, ella se fascinaba con los cientos de sombreros exhibidos en el comercio, mismos que coronaban cabezas de madera sostenidas por soportes de metal. Podía distinguir entre los de charro, de borde amplio, bombines, fedoras y de copa alta, de ala corta y ala ancha; si eran de piel, pelo o artificiales. Lo que sabía lo había aprendido de su abuelo y su padre. Las negativas reiteradas hacia sus intentos por trabajar en la tienda o en el taller la hicieron desistir de su empeño, así que se dedicó a ser una perseverante y discreta observadora: mirar la testa de un hombre le parecía un acto de intimidad que se acercaba, en su concepción del mundo, a la desnudez; la prenda era necesaria.

La mayoría de los clientes de los Tardan eran hombres vestidos de esmoquin con frac, levitas o sacos de tweed y chisteras, guantes, lustrosísimos zapatos y mancuernillas. Algunas veces los acompañaban mujeres que usaban guantes largos, abanicos, sombrillas, elaborados vesti- dos de seda y terciopelo con múltiples encajes y vistosos sombreros con plumas, cintas, flores artificiales y lentejuelas. Sin importar el género, diversas joyas brillaban entre los ropajes y los altos y claros cuerpos. Aquélla era una pequeña burbuja en medio de un espacio donde los huaraches, la ropa de manta blanca y los sombreros de paja de ala ancha uniformaban y diferenciaban al resto: personas de corta estatura, cabello crespo negro y pieles atezadas de más por el sol. Josefina, en quien se conjugaban características de ambos mundos, no se identificaba con ninguno.

Con la llegada de la primera menstruación de la adolescente, Rosa, que la consideraba desgarbada y poco hábil para la vida social, le enseñó algunos de sus secretos: solía blanquearse la piel con polvos de arroz que conservaba en pequeñas latas de metal y bebía el jugo de dos limones con vinagre cada mañana con la misma finalidad. Incluso había llegado a probar algunas sustancias con plomo o arsénico que debían ser ingeridas con suma precaución, mismas que no solía comprar por ser costosas. También le mostró cómo, con un pigmento azulado, se marcaba las venas del rostro, del cuello y del disimulado escote, y con un colorete le daba un poco de vida a sus pómulos. Le enseñó a decorar el centro de sus labios con una barra de carmesí y a limar y dar brillo a sus uñas con aceite de oliva. Antes de terminar, le regaló un pequeño frasco de colonia con base de lavanda: su pro- pio aroma. Aquel conjunto le confería a Rosa una gracia que pocos hombres pasaban por alto. El toque final eran sus cabellos ondulados gracias a las tenazas que José Luis le regaló al regresar de uno de sus viajes a Francia antes de que se casaran, diseñadas por el mismo Marcel Grateau.

Pero Josefina no se sintió parte del gremio femenino hasta que usó un corsé: a pesar de entrecortar su respiración y no permitirle un movimiento libre, definía mucho más su cintura. Las punzadas agudas en el estómago y los desmayos pasaron a segundo término; debía ostentar un talle delicado, propio de la dama en la que se estaba convirtiendo. Además, esos dolores no se comparaban con los intensos cólicos menstruales que Narcisa le ayudaba a calmar con infusiones de manzanilla. Para Josefina, crecer era sinónimo de sufrimiento físico y de angustia, y sabía que no tardarían en encontrarle pareja.

Por entonces se rumoraba que Rosa, aún joven y de caderas y senos voluptuosos disimulados por vestidos oscuros, comenzó a mantener encuentros nocturnos con su cuñado. Doña Margarita había sido testigo, en sus noches de insomnio, de las visitas que ésta le hacía a su hijo, sin importar el sigilo con el que la mujer entrara o saliera. La octogenaria se santiguaba e invocaba a Dios y a su séquito de santos como si así lograra limpiar el doble pecado de la sangre de su sangre.

El hecho no nubló su avaricia. Aún sería ella quien decidiera con quién se casaría su nieta. El indicado era Bernardo, otro de sus nietos, un pulcro joven criado en Veracruz que no pasaba de los dieciocho. Tenía la firme esperanza de que el matrimonio convirtiera en hombre al amanerado muchacho y acentuara la personalidad apocada de Josefina, lo único que le quedaba de su primer hijo. La anciana se limitaba a repetirle a su otro he- redero: «Recuerda que de ella depende la descendencia de tu hermano, a quien Dios tenga en su santa gloria», dicho lo cual se persignaba tres veces con mano temblorosa. «Es mansa y noble —continuaba—, al menos tiene cualidades femeninas que la miserable de su madre no».

Cuando Bernardo recibió la orden de Doña Margarita para casarse con Josefina, esa esquiva adolescente a la que había visto deambular por la cocina y los pasillos cuando iban a la ciudad, supo, apesadumbrado, que ha- bía poco que pudiera hacer para cambiar la decisión de su abuela. Consciente de los sacrificios que debía hacer para obedecerla, se obligó a ser cordial con Josefina.

Sobre la autora:

Lola Ancira es narradora y editora. Nacida en Querétaro, ha publicado ensayos, cuentos y reseñas literarias. Es autora de Tusitala de óbitos (Pictographia Editorial, 2013), El vals de los monstruos (FETA/Fondo Editorial de Querétaro, 2018; Fondo Blanco, 2020) y Tristes sombras (Paraíso perdido, 2021). Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes Creadores del Fonca.

Este fragmento fue compartido con autorización de la editorial Paraíso Perdido.

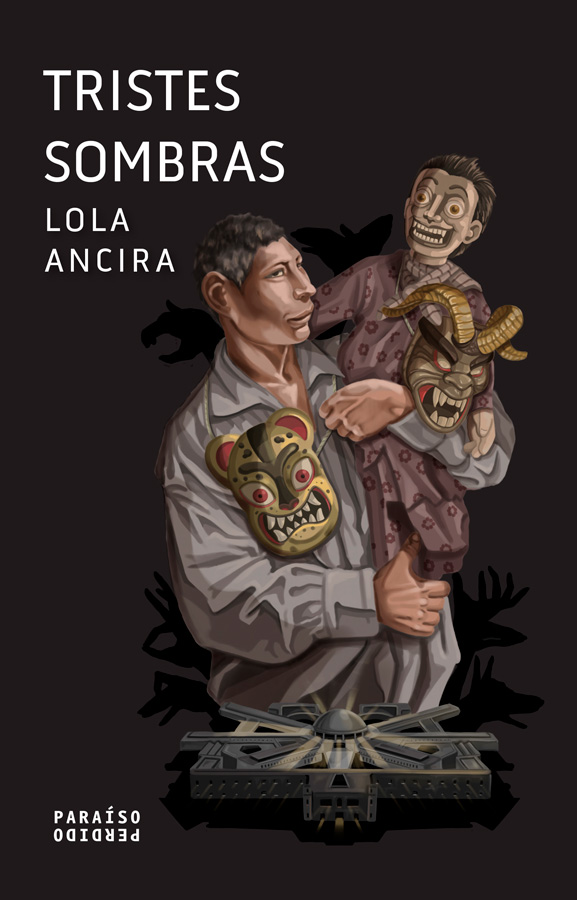

Imagen de portada: Lola Ancira / Paraíso Perdido