Almadía nos comparte un poco de la cuarta novela del escritor argentino, que revela de a poco la violencia política y la historia de un país

Cuando terminamos de construir el Puente de Hierro, a imagen y semejanza, como le gustaba decir al ingeniero húngaro, del primer puente; Pit, Lurmand, Strech y yo seguíamos viéndonos en la trastienda del Volkshaus; nos juntábamos a tomar cerveza y a hacer apuestas en la lotería clandestina. El tío de Lurmand, que terminaría siendo el poeta Boris Gordon, levantaba las apuestas cerca de las once de la noche. A eso de la una de la mañana aparecía con los resultados. Casi siempre perdíamos, pero una noche ganamos. O gané. Ese fue el punto. Fue la noche que Strech apareció con Sosa. Cuando lo vimos nos quedamos en silencio y molestos por la jugada atrevida de Strech. El chiste con Sosa ya había pasado porque el puente se había terminado. Y con el puente, esa historia absurda de reírnos de Sosa. Pero Strech quedó empantanado con todo eso, hizo un vínculo incluso con Sosa; decía que era el único que lo había ido a ver al hospital después de la caída de la planchuela. Y que Sosa le parecía un tipo íntegro. Entonces el manco y el negro cagado de hambre se hacen amigos. Es lo que empiezo a insinuar de a poco. El primero que se prende es Lurmand, a Pit le encantaría sumarse, pero la culpa le devora el hígado. Ni Strech ni Sosa se dan cuenta de la humorada. Cuando el tío de Lurmand pasa a levantar las apuestas, nadie quiere jugar. Sólo yo apuesto al diecisiete (la desgracia) y al treinta y tres (Cristo). El tío de Lurmand, molesto por el poco dinero de la apuesta, dice que, para la próxima, tenemos que apostar más si no se nos va a cortar el chorro. Pedimos otra vuelta de cervezas y es, finalmente, Pit –con un cigarro de marihuana recién encendido para disolver la culpa– quien le pregunta a Sosa si en el planeta que él vive conocen lo que está fumando. Los demás se empiezan a reír. Sosa tiene otra cara. No sé por qué vuelve. Tal vez porque Strech insistió. Pero es evidente que Sosa cada vez tolera menos los chistes. Cerca de las dos entra el tío de Lurmand tirando un papel sobre la mesa y diciendo que teníamos más culo que cabeza. El treinta y tres salió primero y el diecisiete segundo. Con la plata que puse sacamos un fangote de guita. Triplicamos lo que nos pagó, a cada uno, el ingeniero húngaro en el Puente de Hierro. Es una ley que funda nuestra amistad, digamos. El que gana reparte el dinero entre todos. Lo hice sin contar a Sosa, claro.

Pero Strech salió a defenderlo. Dijo que Sosa era parte del grupo y que si esa noche alguien ganaba, también merecía recibir su parte. Sosa, un poco avergonzado, dijo que él no quería nada. Strech insistió que era injusto que no lo tuviéramos en cuenta. Yo ni en pedo voy a repartir la plata con este simio, dije, y mucho menos con el manco defensor de pobres y ausentes. Nunca había peleado con un manco. Cuando uno pelea cuerpo a cuerpo con alguien, y eso lo aprendí esa madrugada, no importa si el cuerpo del otro está completo, lo que importa es la voluntad de pelear que tiene el rival. Y Strech estaba furioso. Yo, por esos días, estaba entero y no me podía imaginar andar por el mundo sin una pierna. Tal vez pensarlo a Strech como alguien disminuido hizo que peleara relajado. Imaginaba que, tarde o temprano, lo iba a dominar. Pero Strech no sólo estaba furioso, sabía también cómo pelearme. Después de dos o tres minutos de forcejeos y jadeos, de tirar las sillas en el saloncito del Volkshaus, Strech hizo un movimiento calculado, le imprimió una fuerza extrema a su brazo y me volteó. Teniéndome en el suelo le resultó fácil cagarme a trompadas con su mano sana y con ese muñón de mierda.

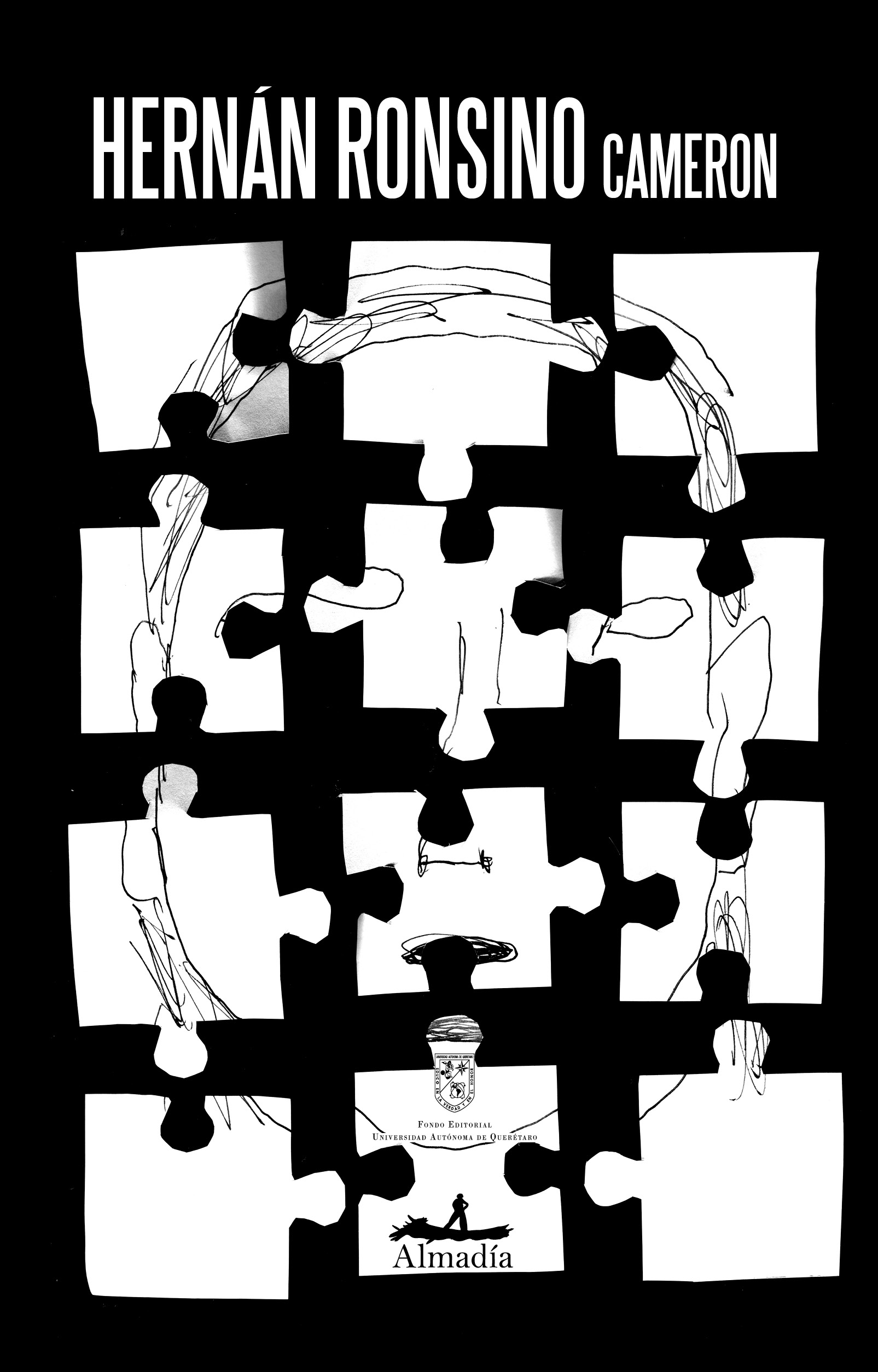

Imagen cortesía de Almadía